- 公開日

- 最終更新日

相続財産を見せない!対処法や調査の方法

- 執筆者弁護士 山本哲也

遺産相続手続きでは、より多くの遺産を取得するために遺産隠しが行われることがあります。「遺産はこれで全部なのか?」、「親が生前に話していた遺産よりも少ない気がする」など、他の相続人に遺産隠しをされているのではないかと不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。

遺産隠しが疑われるときには、相続財産の調査を進める必要があります。遺産分割協議が終わったあとで遺産隠しが発覚したときには、遺産分割協議をやり直さなければなりません。

今回は、遺産が隠されている場合の相続財産調査の方法や相続が進んでから財産が見つかった場合の対処法などについて、相続問題に詳しい弁護士が解説します。

目次

言われている財産がすべてとは限らない

他の相続人から相続財産の開示を受けても、それがすべてとは限りません。相続人が行った相続財産調査では漏れがある可能性もありますし、他の相続人が意図的に遺産を隠している可能性もあります。

被相続人が遺言を遺しておらず遺言執行者がいない場合には、被相続人と最も近い立場にあった相続人が主体となって相続財産の調査を進めるのが通常です。たとえば、長男夫婦と同居していた父が亡くなった場合、長男が相続財産の調査を進めて、他の兄弟は長男から調査の結果のみを知らされるというケースは少なくありません。

このようなケースでは、相続財産の調査について専門的知識のない長男が、すべての遺産を把握しきれないという可能性は十分にあります。他の兄弟が遺産の内容を知らないことに乗じて、虚偽の内容を伝えるということも考えられるでしょう。

遺産隠しが疑われる状況があるのなら、他の相続人から言われている財産がすべてとは限らないという点はしっかりと認識しておくべきです。

遺産が隠されていると思ったらすべきこと

遺産が隠されていると思ったらすべきことは、次の2点です。

- 他の相続人に改めて遺産の開示を求める

- 自分自身で相続財産の調査をやり直す

遺産隠しは、他の相続人の過失に基づくものと、意図的なものとに分けられます。他の相続人が意図的に遺産を隠したのでなければ、改めて開示を求めることで、開示が漏れていた遺産の開示を受けられる可能性もあるでしょう。

ただし、他の相続人には、遺産の内容を積極的に開示すべき法的義務はありません。意図的に遺産を隠していたようなケースでは、改めて遺産の開示を求めても、任意の開示を受けられる可能性は低いと言えます。

他の相続人の協力を得られない場合には、自分自身で相続財産の調査をやり直すべきです。財産を隠されている場合の相続財産の調査方法については、次の項目で詳しく解説します。

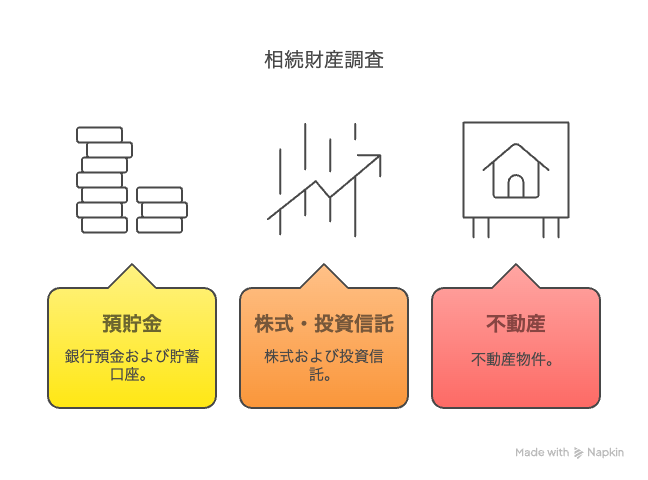

財産を隠されている場合の相続財産調査

遺産隠しが疑われる場合に調査すべき主な財産の種類としては、次のものが挙げられます。

- 預貯金

- 株式・投資信託

- 不動産

相続財産の調査方法は、財産の種類によって異なります。それぞれの財産について、調査方法を具体的に解説します。

預貯金の調査方法

預貯金について、被相続人の口座を一括で確認する方法はありません。被相続人の預貯金を確認するには、個々の金融機関から被相続人が死亡した日時点での残高証明を取り寄せる必要があります。

残高証明を取り寄せるには、次の書類が必要です。

- 被相続人の戸籍謄本

- 申請者(相続人)の戸籍謄本

- 申請者の本人確認書類

- 申請者の印鑑証明書

被相続人が取引していた金融機関がわからない場合には、近隣の地方銀行やメガバンクなどを対象として、網羅的に交付請求をかけます。銀行から取り寄せた残高証明と他の相続人から開示を受けた金額に差異があれば、財産隠しが発覚します。

【参考】相続財産について

株式・投資信託の調査方法

株式や投資信託を調査するには、取引先の証券会社に残高証明の交付を請求します。

取引先の証券会社を見つける方法としては、被相続人が所持する株券や証券会社からの郵便物、預金口座の引き落とし履歴などが挙げられるでしょう。取引先の証券会社がわからないときには、証券保管振替機構で登録済加入者情報の開示請求を行うと、証券会社を特定できる可能性があります。

不動産の調査方法

被相続人が所有していた不動産を調査するには、役所で名寄帳を取り寄せる方法があります。

名寄帳では、当該市区町村内に存在する被相続人が所有していた不動産を一覧で確認できます。被相続人が複数の市区町村で不動産を所有していたケースでは、市区町村ごとで名寄帳を取り寄せる必要がある点には注意が必要です。

他には、被相続人宛の固定資産税納税通知書でも被相続人が所有していた不動産を確認できます。

【参考】相続不動産の評価でもめている場合、どうしたらよいですか?

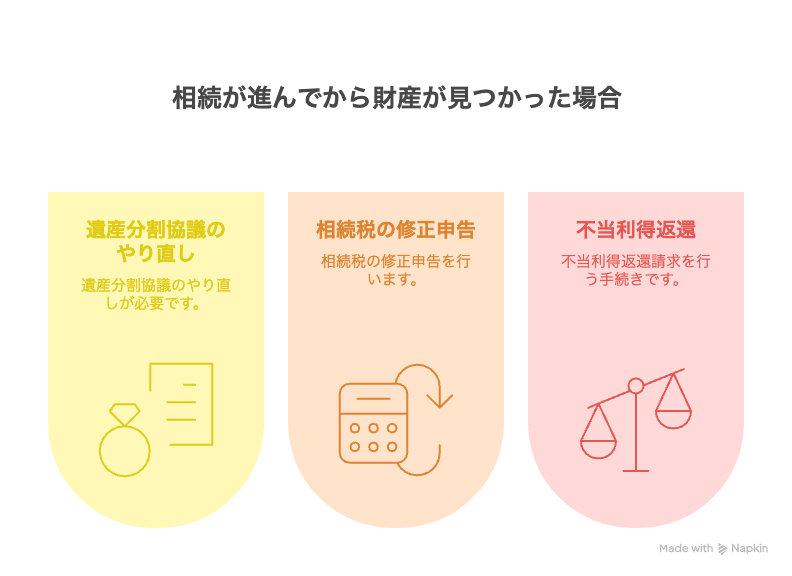

相続が進んでから財産が見つかった場合

相続手続きがある程度進んだ段階で新たな財産が見つかった場合や財産隠しが発覚した場合には、次のような手続きが必要となります。

- 遺産分割協議のやり直し

- 相続税の修正申告

- 不当利得返還請求

他にも、他の相続人の行動によっては、損害賠償請求や刑事告訴を検討すべき場面も考えられます。

ここでは、先に挙げた3つの手続きについて具体的な内容を解説します。

遺産分割協議のやり直し

遺産が隠された状態で遺産分割協議に合意してしまった場合、遺産分割協議の錯誤無効を主張して、遺産分割協議を取り消してやり直すことができます。

遺産が隠されていた場合、隠された遺産があることを知っていれば当初の条件での遺産分割協議に合意しなかったと言えるなら、遺産分割協議に合意したことには重要部分について錯誤があったと言えます。そのため、錯誤による遺産分割協議の取消しが可能です(民法95条1項)。

なお、遺産分割協議をやり直すのではなく、新たに見つかった遺産についてのみ遺産分割協議を行うこともできます。遺産を隠された相続人は、当初の遺産分割協議を取り消すこともできるので、遺産分割協議そのものをやり直すのか、新たに見つかった遺産の分割協議を行うのかは、遺産隠しをされた相続人が決められます。

【参考】遺産分割協議

相続税の修正申告

相続税の申告後に新たな遺産が見つかった場合は、相続税の修正申告をしなければなりません。

相続税の修正申告は、遺産を隠した側だけでなく、隠された側も行います。なぜなら、新たな遺産が発覚した場合、遺産を隠された側も相続する財産が増加するからです。修正申告を怠った場合や申告が遅れた場合には、過少申告加算税や延滞税などが課される可能性があるため、十分に注意してください。

不当利得返還請求

隠した遺産を使い込まれていた場合には、遺産分割協議のやり直しではなく不当利息返還請求によって、使い込んだ遺産の価値に相当する金銭の支払いを請求することも可能です。

遺産分割協議のやり直しを求めるのか、不当利得返還請求を行うのかなど、遺産隠しに対してどのように対応すべきかを判断するには専門的な知識と経験が求められます。遺産隠しへの対処法を検討する際は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

遺産相続トラブルは弁護士にご相談ください

遺産隠しが疑われる状況であっても、相続人自身で相続財産の調査をやり直したり、他の相続人に任意の開示を求めたりするのは難しい場合が多いでしょう。相続財産を漏れなく調査するには、専門的知識と経験が求められます。

遺産隠しが疑われる場合や遺産分割について相続人間の意見が調わない場合など、遺産相続トラブルについては、弁護士に相談するのがおすすめです。相続問題に詳しい弁護士に相談すれば、自分で進めるのが難しい相続財産の調査や相手方との交渉をすべて任せられます。相続トラブルについて、弁護士への相談を検討されている方は、相続問題に詳しい山本総合法律事務所までお気軽にお問合せください。